凌晨6点的左思校园,寝室楼的灯光刚亮起,于海洲老师的身影已出现在男生寝室门口。“起床啦,拉开窗帘迎迎阳光,精神头马上来!”他轻声催促——这样的清晨,从开学**天起就从未间断。

作为左思高中高一(1)班班主任,这位有着30多年教龄的“**教育人”,带着满腔热忱,用朝夕陪伴,让20多名孩子,在高一开学初就找到了归属感与成长方向。

他总说“我没做啥特别的,就是陪着孩子好好走”,可这份“陪着”里,藏着教育*动人的温度。

“教育不是喊口号,是你做什么,学生跟着学什么。”于海洲老师深谙此道。

他坚持每天和学生一起跑操,两圈慢跑加一圈快走,步伐与学生保持一致。

早餐时他从不在教师餐桌就餐,而是端着餐盘坐在学生中间,碗里的粥喝得一滴不剩,餐盘擦得干干净净,“不用我说‘光盘行动’,孩子们看我这样,剩饭的越来越少”。

午间学生想打球放松,他就站在操场边,既当“啦啦队”,也当“安全员”,到点了轻声提醒“该回教室准备自习啦”。

晚上10点,他会等*后一名学生离开教室,关灯、锁门,再把女生送到寝室门口,转身又去男生寝室唠几句家常,直到学生熄灯,他才回自己的宿舍。

这份“从晨曦到夜幕”的陪伴,悄悄改变着学生。以前总有几个学生早上拖拉,如今6点20分的早餐时间,大家都能准时到齐;曾经课桌乱糟糟的男生,现在会主动用挂袋分类摆放书本。“于老师都陪着我们,我们哪好意思偷懒?”学生口中的“不好意思”,正是身教重于言传的*好证明。

“课桌乱,说明学习思路乱;生活习惯差,学习习惯也难好。”于海洲老师的班级管理,从“一张课桌” 开始。

刚开学时,班里有两个男生总把书本扔在地上,作业本皱巴巴的,于老师没批评,只是每天早自习时,当着全班的面把自己的教案摆得整整齐齐,再帮这两个男生把书本分类放进挂袋。

“我不催他们改,就天天做给他们看,再提醒一句‘你看这样找书是不是快多了’。”现在,这两个男生不仅课桌干净了,还主动帮同学整理抽屉——在左思高中,“人走桌清”不是规定,而是成了学生的习惯。

除了生活细节,于海洲老师更在意学生的“心理细节”。高一学生刚经历初升高衔接,有的孩子想家偷偷哭,有的因刚开始的周考失利沮丧。他会在晨读时观察学生的表情,发现情绪不对,就利用课间拉着学生到走廊聊聊:“这次没考好没关系,咱们找问题在哪——是知识点没吃透,还是做题太着急?”他从不跟学生谈“分数”,只谈“过程”,“结果改不了,但过程能调整,下次就能进步”。——他用细节,为学生筑起了“安全感”。

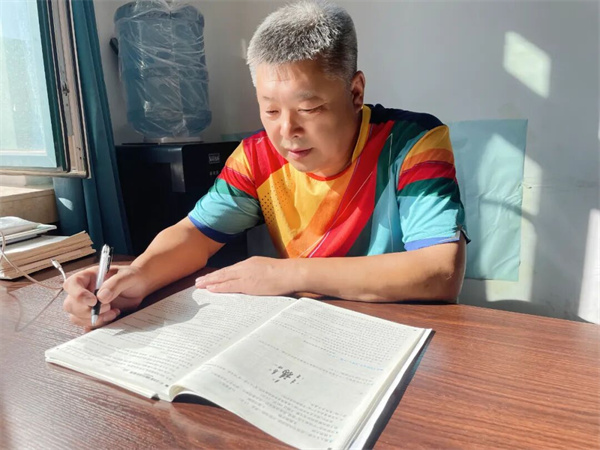

“教语文的,不能只教字词句,得把家国情怀揉进去。”于海洲老师的课堂,总有“超纲”的温暖。

讲《百合花》时,他会延伸到解放战争时期“老百姓用独轮车推出来的胜利”,告诉学生“今天的幸福是前人拼来的”。

9月3日抗战胜利纪念日,他会特意讲“为什么纪念日是9月3日,不是8月15 日”,让学生明白“**的尊严,需要每个人守护”。

就连班会课,他也会跟学生聊“信息化时代的**”,“现在**竞争激烈,咱们这代人得有责任感,把个人梦想跟**发展绑在一起,才不算白活”。

他的“育人”,从不局限于课堂。“教育不是‘管’孩子,是‘懂’孩子。”于老师说,他当班主任不盯着“成绩排名”,更在意学生“会不会规划生活、有没有责任感”——现在班里的学生,会主动帮老师搬作业本,会提醒同学“上课别走神”,会在班会课上分享“我的大学梦”,这份“向上的劲儿”,比分数更珍贵。

“一个人带不好班,一群人才能把班带好。”于海洲老师常说,左思高中的“合”文化,是他当班主任的底气。

他跟搭班的几位任教老师组成了“攻坚组”:每天课后他们会凑在一起聊学生情况,“这个孩子数学跟不上,我上课多提问”“那个学生英语作文弱,我找时间补补”“咱们得一起盯着,不让一个孩子掉队”。

“我想陪这些孩子三年,把他们都送进985。”这份目标,不是口号,是他每天5点50分起床时的动力,是他陪学生跑操时的坚持,是他跟同事聊学生时的热忱。

“每个孩子都是父母的**,是家族的希望,我得把他们当成自己的孩子来教。”这是于海洲老师30多年教育生涯的初心。

他不觉得自己“厉害”,只是把“陪伴”做到了**,把“责任”扛在了肩上——他会记住每个学生的生日,会关心学生的饮食冷暖,会在学生失意时给个鼓励的眼神,会在学生进步时由衷地开心。

“教育不是改变孩子,是陪伴孩子成为更好的自己。”于海洲老师说,“等他们毕业那天,我可能会跟他们说‘记得常回来看看’。”这份简单的期待,藏着教育*本真的模样——以心育心,以爱育爱,让每个孩子都能在成长路上,感受到温暖与力量。

出品 / 企划部

摄像 / 林虹阳

排版 / 孙红旭

终审 / 王 福